2024年7月19日,陈华癸先生诞辰110周年纪念会在华中农大举行,来自全国各地的400名师生学者齐聚狮山,一同缅怀这位大先生。

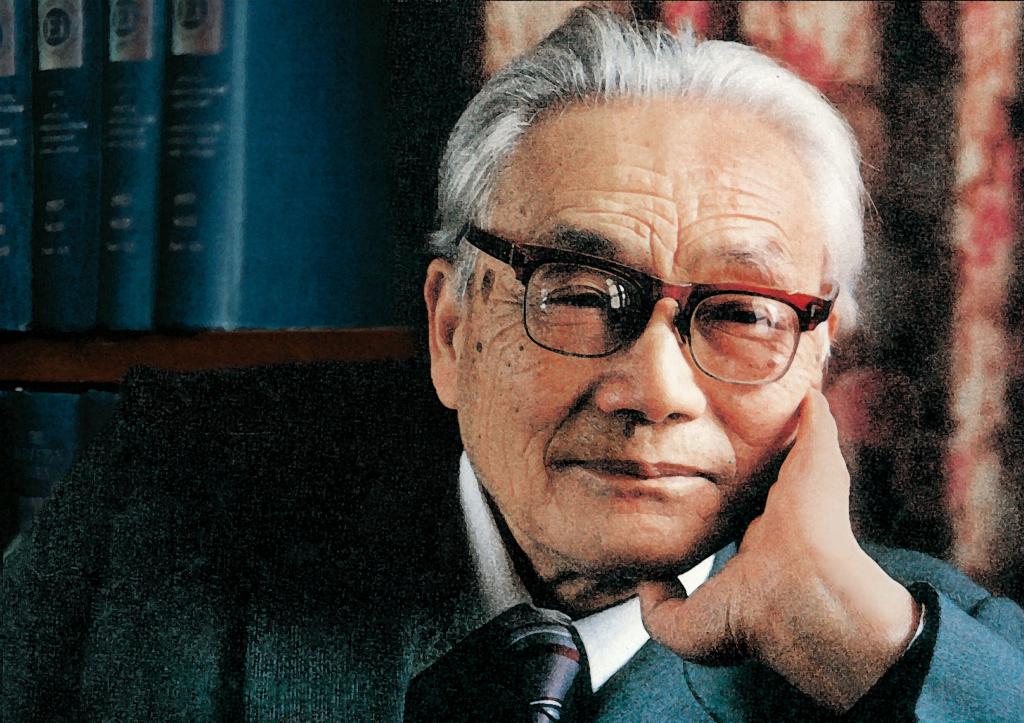

陈华癸(1914—2002)先生,杰出的教育家、微生物学家、土壤学家,中国科学院院士,我国农业微生物学奠基人之一。陈先生一生致力于我国农业科学技术和高等农业教育事业,在长期教育和科研实践中形成自己独特的教育方法的理念,先后培养了范云六院士、陈文新院士、刘更另院士、赵其国院士、邓子新院士、陈焕春院士等一批农业科教领域杰出人才。他在根瘤菌研究领域取得了许多具有开创性的研究成果。1992年,他的学生陈文新院士将紫云英根瘤菌定名为“华癸根瘤菌”,并得到了国际上的公认。

1932年春天,刚满18岁的陈华癸先生进入北京大学生物系学习,在与导师张景钺一次关于人生意义的长谈中,陈先生被老师深厚的家国情怀和穷理致知的治学态度所感染,一颗“学有所成,报效祖国”的种子就此在心中埋下。

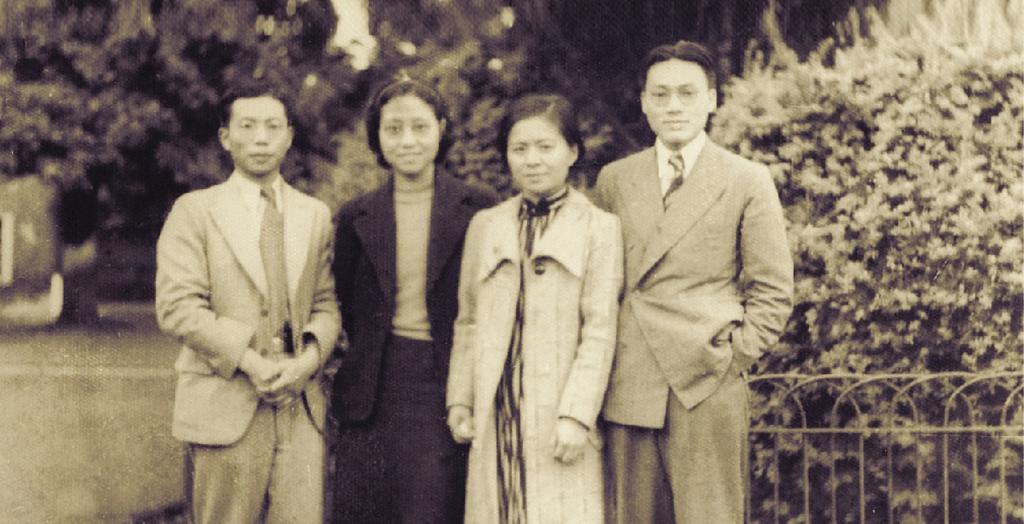

1936年,22岁的陈华癸先生赴伦敦大学细菌及热带病学院学习。次年,先生来到英国洛桑试验站攻读博士学位,从事豆科植物与根瘤菌的共生固氮作用研究。博士研究期间,陈先生勤耕苦读,他首次发现了豆科植物根毛的伸长和弯曲与根瘤菌分泌的激素有关,并揭示了无效和有效根瘤菌菌株决定共生固氮的效力,详细描述了无效根瘤和有效根瘤的结构,阐明了根瘤结构与功能的关系,相关成果发表在《自然》(Nature)等国际期刊上,引起了共生固氮领域专家的高度重视。

1936年,陈华癸(右一)先生在英国留学期间留影(图片来源于生命科学技术学院)

1940年,国内战火纷飞,几乎所有的通关口岸都被日军封锁,但一心牵挂祖国的陈先生毅然选择回国。辗转一年多后,几经波折的他,终于经美国回到中国,随后在西南联合大学汤佩松教授主持的清华大学农业研究所从事糖酵解方向的研究。

在抗日战争的艰苦岁月里,先生仍锲而不舍地开展紫云英共生固氮研究,他还冒着生命危险,奔赴云南、四川、陕西、广西和湖南等省实地调查豆科绿肥生产应用情况。

正是凭借着一股子韧劲,他与同事一道,发现紫云英共生体根瘤菌是一个独立的“互接种族”,后来被他的学生陈文新院士命名为“华癸根瘤菌”(后来更名为华癸中慢生根瘤菌),以纪念他为根瘤菌研究作出的贡献。

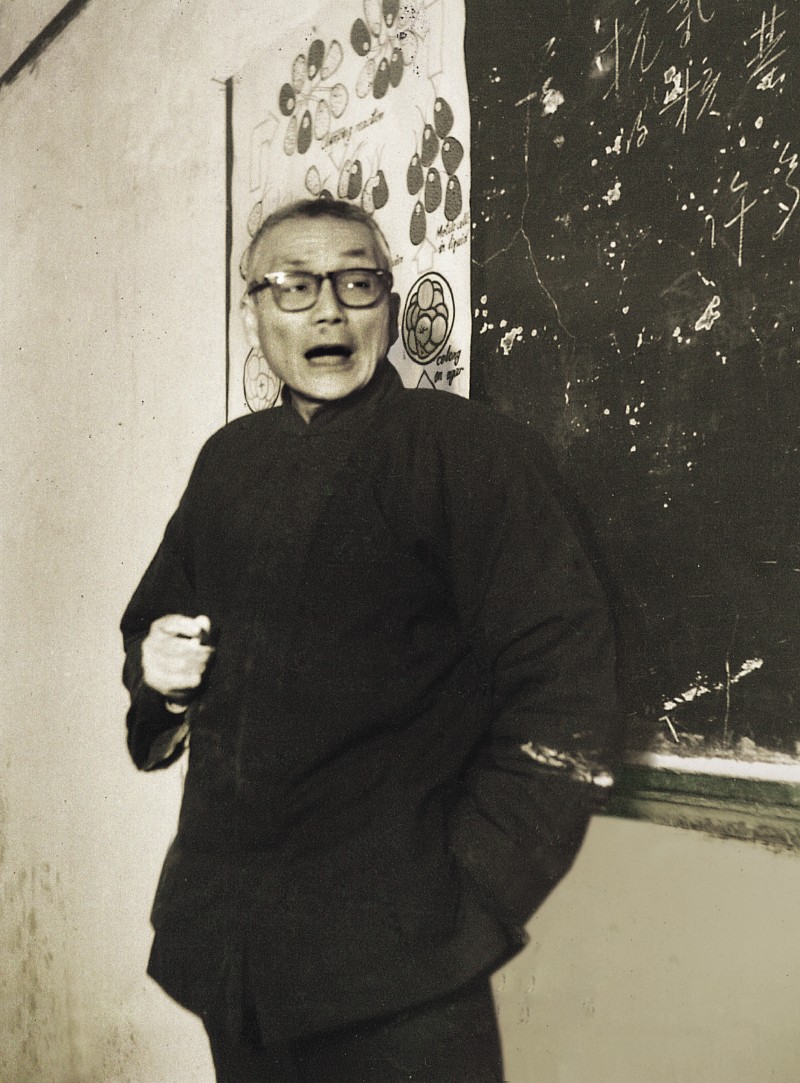

上世纪70年代后期,他富有远见地率先将分子生物学引入中国根瘤菌研究领域,首次分离并获得紫云英根瘤菌纯培养体,揭示了紫云英根瘤菌的质粒特征和共生基因的结构。在根瘤菌生物学和发生学方面,他证实了只有未经分化的根瘤菌类菌体和小杆菌才能保持繁殖能力,而形态上高度分化的类菌体则不能再繁殖,该成果获农业部科学技术进步一等奖。此外,陈先生和他的学生系统地研究了稻田优势微生物类群和氮磷等植物营养元素生物转化的规律,发现了水稻土中存在兼厌氧微生物进行的亚硝化作用,纠正了百年来国外学者在此方面的错误结论和经典图式。

1998年,武汉遭遇特大洪水,先生在《长江日报》发表文章,前瞻性地提出“可持续农业”概念。在先生看来,可持续农业首先是生态农业及与生态环境和谐统一协调发展的农业,其次是高产优质、高效农业,唯有环境效益和经济的效果与利益俱佳的农业才可能持续发展下去。

先生的学生徐能海回忆说:“未解决我国南方耕地地力不足和化肥产不足需的问题,陈先生充分的利用专业特长,潜心于豆科绿肥根瘤菌固氮的试验研究和推广应用。这些措施既降低了绿肥种植成本,又提高了肥效,有效促进了南方双季稻发展,为提高水稻产量和农业可持续发展作出了重要贡献。”

进入90年代,先生虽已年逾古稀,但他仍带领着科学技术人员从事共生结瘤固氮的分子遗传学研究,为祖国“四化”建设发光发热。

上世纪六十年代,先生下乡调研,县里的盛情款待,他都婉言谢绝,只要了一碗面。县里的工作人员过意不去,便给他做了一碗榨菜肉丝面,他却把“奢侈”的肉丝面分了一半给随行的学生。

先生当选为中科院院士和担任华中农学院院长后,学校规定有小车接送,可他轻易不专门要车,即使是有公事要用车,也尽量与其他领导“拼车”。有时等到很晚才回家,他说能替学校省一点是一点。

他的生活十分简朴,平日里就在食堂搭食,胃病发了,就吃块饼干。原本他在学校有一套别墅,但他觉得空间太大,便换了一套小的,后来干脆退了,他说:“把房子让给更需要的教师。 ”他生前最常穿的一件夹克的前襟上绣补了一个“OK”,不为别的,只为遮盖烟灰烫过的破洞……到他去世时,陈华癸先生在华农是上无片瓦,下无寸土。

1981年,华中农学院微生物学科获得国家首批博士、硕士学位授予权,先生同时获得博士研究生导师资格。当年,有5位学生报考先生的博士研究生,先生却一个都没有录取,因此未能名列国家第一批博士生导师。后来谈起此事,先生说:“宁缺毋滥,达不到培养要求的不能勉强招收,否则会误导学生、误导国家、误导社会,影响国家培养人才大计。”实际上,这是陈华癸先生一贯的原则和作风。

1979年,范业宽以笔试第一名的成绩成为华中农学院土壤农化专业第一个、也是先生当年唯一的一个硕士研究生,他不知道的是,在录取名单公布之前,私下找先生说情的人接踵不断,先生丝毫未受影响,坚持录取了范业宽。

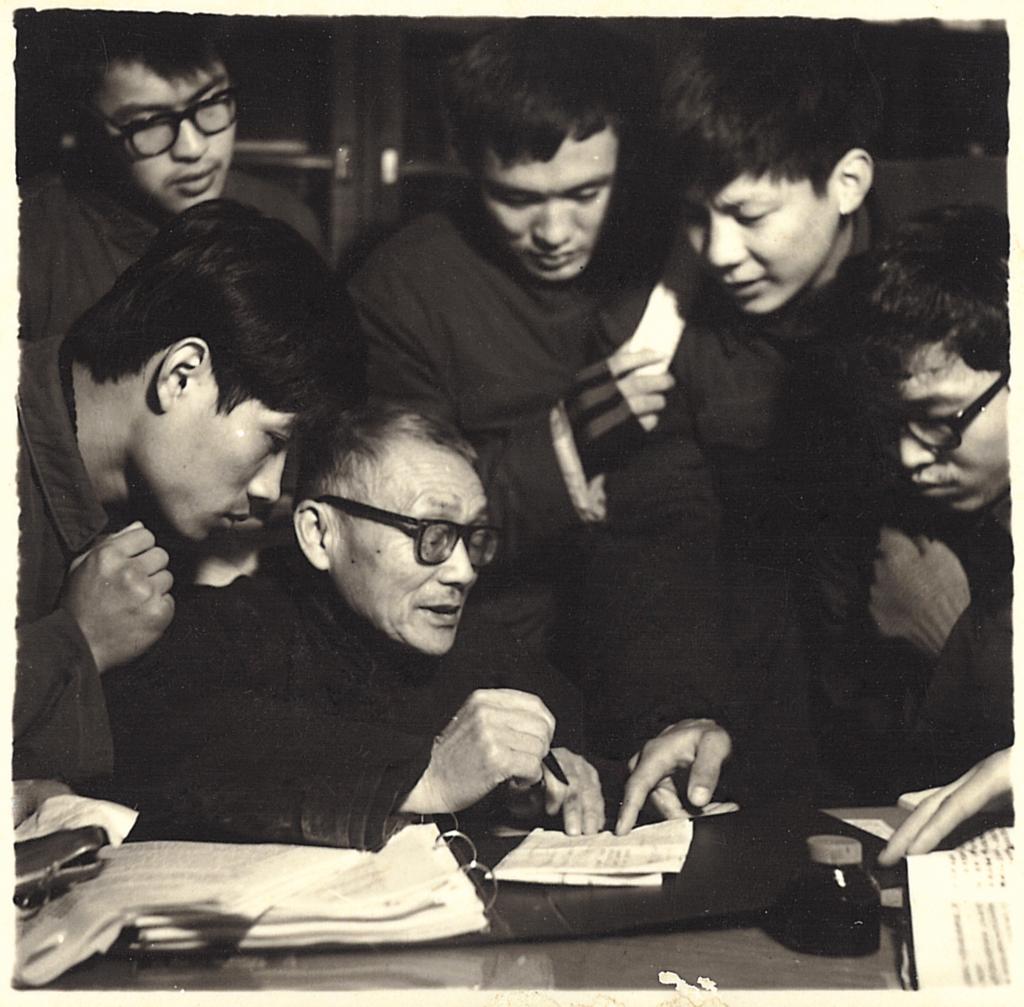

陈华癸先生与青年教师在试验田中做“三叶草”根瘤菌株比较试验(图片来源于档案馆)

“做事讲目标而不做糊涂事;讲认真而反对敷衍、草率;讲质量而忌低劣。”陈先生一贯坚持的求真务实作风,让学子们受益终身。

1953年,胡正嘉成为先生的第一届研究生。他回忆说,一年暑假,先生安排了研究生们外出参观学习。“我们在无菌室练习接种时,陈先生在室外看着,发现我将接种环在酒精灯上随便晃动几下就接种。当我从接种室出来后,他当众严厉的训斥作不规范、不认真。”可第二天早上,胡正嘉便收到了一张陈先生写的致歉字条。“这件事给我留下了终身教益,以后工作中,每当接种时我就会想起此事,指导学生时也会更加注意。”

华中农业大学喻子牛教授回忆说,先生曾带领正在读研究生的他一起到农村调查紫云英种植情况。第一站到随县,他白天下田、夜访老农,指导检测紫云英的株高、根系多少和长短、结瘤数等,详细询问种紫云英的是新区还是老区、新区是否接种根瘤菌剂、老区复种了几年、水肥怎么管理等。第二站是当阳,同样考察种植现场、开座谈会。当阳县领导一再请陈先生作个报告,都被他婉言谢绝。先生认为,在没有调查完之前,不能轻易下结论。直至第三站宜昌县调查完后,县领导邀请他作报告,他这才答应下来。

学术刊物文章发表开始实行实名制后,先生反对盲目地将知名专家和课题主持人列为文章第一作者,坚持研究工作的主要完成人和论文写作者应排在前面,因此常常在文章属名时把自己名字往后移。

先生一生极其重视学科建设和年轻人的培养,一直为我国高等教育事业殚精竭虑。

抗日战争胜利后,先生致力于我国土壤微生物学学科建设。1946年,他于北京大学筹建了中国第一个土壤学系,招收了我国土壤学的第一批本科生,这也是中国现代土壤学系的肇始。

1957年,陈华癸先生与土化系教工党员在土化楼前合影(生命科学技术学院供图)

1947年,他在武汉创建了武汉大学农业化学系。1952年,全国院系调整,武汉大学农学院并入华中农学院,他也随之来到华农,并建立了土壤与农业化学系、微生物学系,这缕血脉成为华中农业大学资源与环境学院、生命科学技术学院的原始基因。他创建的农业微生物重点实验室,如今已成功重组为“农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室”,并成为国家高水平科技自立自强的重要战略力量。

先生既是教育和教学改革的积极倡导者,又是实践者。他曾编著了解放后我国第一本《土壤微生物学》教科书,与南京农业大学樊庆笙教授等合作主编的《微生物学》(第1-4版)一直被农林院校普遍的使用,该教材第四版曾荣获国家优秀教材奖。他指导修订的《微生物学》第五版也获评教育部2002年全国优秀教材一等奖。在他81岁高龄时,还主持了“面向21世纪高等农林院校本科生物系列课程教学改革”项目,提出了一系列教学和教改思路,先后发表多篇教学体系改革的论文。

先生曾说:“高等专业教育不可能提供学生一生需要的猎物,而是提供学生一支猎枪和使用猎枪的方法,而即使是猎枪及其使用方法也是不断更新换代的。”这一育人理念,也潜移默化地融入到先生的教学日常中。

范云六院士回忆说,她在华中农学院读大二时,陈先生给同学们布置过一道没有题目的“试卷”——要求大家自设题目,阐明选题依据理由及自己的实验思路,并在规定时间内完成。

“考题”下达后,忙坏了这些年轻学子。大家整天泡在图书馆里查资料、找数据,忙得不亦乐乎,碰到一起还互相交流。到了规定时间,同学们把完成的小论文交给了陈先生。可没想到的是,交上去的作业如石沉大海,再无消息。当时,范云六心里疑惑不解,陈先生既不给分数,也不作评判,那为何还如此“折腾”学生呢?

多年以后,范云六在科研工作中找到了答案:先生是在引导同学们学会提出科学命题,并培养独立思考、独立钻研的精神。

1953年,时任土化系系主任的陈华癸先生(站者右七)与杨补勤(站者右九)、庄正德(左一)、陈文新(站者右三)等老师率50级学生在河南黄泛区农场进行教学实习(图片来源于档案馆)

先生特别强调“强基固本、文理交融、农理融合”,认为一流人才一定是德才兼备的,培育学生一定要基础扎实、知识面宽,不能在一个领域内简单地吸收知识,而是在这样的领域内有所创新。1980年8月,正是在陈华癸先生的主导下,学校成立了基础课部,进一步强化了公共基础的教育和教学。

先生提倡“知行合一,实践创新”。他在实验课上以及对青年教师的培养中,坚持运用“步兵操练法”,即每个实验都有严格的规范,每一步操作一定要按照程序做,就像步兵进行严格的基本操作一样。由此,学校微生物学科很多优良历史传统、精神得以代代传承。

“陈老师的教育方法让我们一生受益无穷。他不是‘授人之鱼’,而是‘授人以渔’。”陈华癸先生的学生,中国科学院院士邓子新这样说。

桃李不言,下自成蹊。陈先生当年培养的许多学生,如今大多已成为各自领域的带头人。学生们赓续他的思想,面向农业绿色发展、粮食安全等重大需求克难攻坚,在我国生物固氮、作物病虫害微生物防治、微生物肥料、畜禽粪污生物处理、土壤重金属污染治理等方面取得了理论创新和关键技术突破。

1980年7月19日,时任华中农学院院长的陈华癸先生(前排左三)、副院长章文才(前排右四)、副院长韩德乾(二排右一)等院领导,接待以美国加利福利亚大学农业和环境学院院长为团长的美国农业教育考察团,磋商华中农学院与加利福利亚大学建立校际合作的问题(图片来源于档案馆)

在担任华中农学院院长期间,为了使更多学生走向世界,先生不遗余力多方奔走。20世纪80年代,学校分配到世界银行贷款“大学发展项目”400万美元经费。按规定,经费的80%要用于设备,20%用于培训,但陈华癸先生认为这个比例不合理,“设备终归要靠人来使用,应当提高培训费比例。”他想方设法争取在校内建立了首批农业有关人员出国培训基地,选送一批人才出国留学,这些做法有力地促进了华中农学院年轻人才的成长和相关学科的发展,一直影响至今。

“杏坛设教心馨桃李三千树,皓首穷经领袖风流一百年”,这是陈华癸先生曾作的一副对联,这副对联,亦是他终其一生的追求。如今,斯人已逝,但先生之精神和风骨,却在狮子山下代代传承。

液体粉笔的研发让师生免受粉尘之扰,如今湖北应城市黄滩镇刘垸村粉笔年销售额超过1亿元,村民眼中的夕阳产业焕发新生。实践证明,深耕技术创新,用好技术赋能,不仅能提高生产效率、减少相关成本,还能提升产品品质和性能,打造差异化竞争优势。

今年春节刚过,中国农业科学院蜜蜂研究所研究员黄家兴就跨越3000多公里,从北京来到云南沧源佤族自治县,开启新一年的追花之旅。跟着帮扶团队,蜂农李光强学到了真本事:以前有蜜就割,蜜蜂饿肚子出逃;现在留蜜补蜜,提高采蜜效率。

对人性温度的感知,对多元价值的判断,对公共利益的坚守,这些人类独有的认知维度,是AI无法替代的核心价值。

从燧人氏钻木取火,到墨子提出“光沿直线传播”的朴素理论,再到牛顿用棱镜分解白光揭示光谱的奥秘,光始终是科学与技术演进的见证者。进入21世纪,这场跨越千年的对话迎来了全新维度——光经济。

春分,是二十四节气中的第四个节气。在国家卫生健康委19日举行的“时令节气与健康”发布会上,专家提醒,春分时节,昼夜平分,公众要注重规律起居、保证睡眠、均衡寒热饮食、适时添减衣物。

近日,国内首款碳-14核电池原型机“烛龙一号”发布,这标志着中国在核能技术领域与微型核电池领域取得重要突破。

世界知识产权组织近日公布2024年全球知识产权申报统计数据。中国申请量为70160件,同比增长0.9%,仍是申请量最大的来源国。

先优化人员分工,过去按天计工时,改为了以量计价,鼓励村民优化流程,提高效率,用人成本降低了20%。

近日,国家互联网信息办公室、工业与信息化部、公安部、国家广播电视总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》,自2025年9月1日起施行。

首次揭示了植物新型广谱抗病天然产物——芥酸酰胺及其抗病机制和化学防御策略,对于开发新型绿色无害农药、减少细菌病害、保证植物安全具备极其重大意义。

包括加快人工智能(AI)大模型迭代升级、推出AI应用新产品、加快开源步伐等,进一步竞速AI创新发展赛道,优化人工智能落地应用体验。

上海、浙江、广东、四川等地中小学也在积极开发人工智能教育资源、构建AI课程教学体系,并已取得一定成效。

日前,中国科学院近代物理研究所科研人员及合作者在重离子治癌微观机理研究方面取得重要进展。

日前,记者从江西官山国家级自然保护区获悉,该保护区与湖北博得生态中心科研团队在开展生物多样性调查时发现一个蜘蛛新种——官山伪遁蛛。

3月17日16时7分,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号运载火箭,成功将云遥一号55-60星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这次任务还搭载发射了中科卫星06星、07星。

“昼夜温差真的能催芽,看!这些小瓜苗又长高了1公分!”在松荫轩智慧农场暖棚,六顶“小黄帽”在苗床间晃动,园艺社的孩子们一边用尺子测量一边记录数据,几双小手轻轻拨开土壤,细致地为新一批种子“安家落户”。

在最近的科技新闻中,人工智能依然非常关注:能看会写的AI医生、灵活拧螺丝的机器人、会自己“脑补”物理规律的视频生成模型……

今年全国两会期间,人工智能驱动未来发展是非常关注的热点话题。今年《政府工作报告》也明白准确地提出,持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型大范围的应用,全力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备,引发广泛关注。

番茄像葡萄一样成串生长,可以揪着吃。走进北京市大兴区长子营镇北京京农智慧农业有限公司的智慧温室产业示范园,无土栽培串收番茄,经过一系列改良升级,正走向千家万户的餐桌。

在广州开发区、黄埔区,有3个“80%”令人瞩目:80%以上的规上工业公司是民营及中小企业,80%以上的高新技术企业是民营及中小企业,80%以上的发明专利、创新成果和新产品来自民营及中小企业。

下一篇:载玻片的效果—粘附性载玻片与一般